为深入贯彻习近平总书记防灾减灾救灾重要论述,全面落实中国地震局党组防震减灾事业现代化建设工作部署,大力推进新时代河南防震减灾事业现代化建设,在《新时代河南防震减灾事业现代化建设实施方案》(豫震党发〔2018〕33号)和《新时代河南省防震减灾事业现代化推进方案(2019—2035年)》的基础上,进一步明确实现防震减灾事业现代化的目标和任务,制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央财经委员会第三次会议精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,以习近平总书记防灾减灾救灾重要论述为根本遵循,坚持以人民为中心,坚持以防为主、防抗救相结合,坚持常态减灾与非常态救灾相统一,全面落实中国地震局党组新时代防震减灾事业现代化建设的意见,聚焦黄河流域生态保护和高质量发展、促进中部地区崛起等国家和河南重大战略,大力推进新时代河南防震减灾事业现代化建设,为在全面建设社会主义现代化国家进程中实现让中原更出彩保驾护航,为保护人民生命财产安全做出积极贡献。

二、行动目标

到2023年,基本形成具有河南特色的地震灾害风险防治体系、基本业务体系、科技创新体系、社会治理体系的现代化防震减灾事业发展框架。通过规划引领项目带动、改革创新强化服务、集聚合力依法治理,基本解决制约防震减灾事业发展的体制机制问题,防震减灾科学技术、业务体系、服务能力、社会治理现代化水平明显提升,防震减灾综合实力进一步增强,防震减灾事业现代化建设初见成效。

三、主要任务

(一)提升地震灾害风险防治能力

加强地震构造探查。完成河南省地震构造探查工程,查明断裂空间位置及孕震构造机理,综合评价全省地震危险性;持续推进城市活动断层探测与地震危险性评价,完成开封、濮阳、洛阳、三门峡、鹤壁、许昌6个城市活动断层探测,争取再推动1个省辖市完成城市活动断层探测立项,完成重点监视防御区10个县城周缘活动性鉴定。建立河南省地震构造探查标准化成果数据库。强化地震灾害风险评估。推动省内开发区开展区域性地震安全性评价。开展县(区)地震工程地质条件调查,编制省级大比例尺地震工程场地类别分区图,建设河南省地震工程场地条件综合调查数据库。

实施地震灾害风险调查和隐患排查工程、地震易发区房屋设施加固工程。开展河南省地震灾害风险全面普查,争取各方支持,推动5个国家级试点(灵宝市、新郑市、博爱县、邓州市、平桥区)开展地震灾害风险普查,编制河南省1:25万地震构造图及地震灾害风险区划图。联合行业主管部门组织实施地震易发区房屋设施加固工程。

开展黄河流域地震活断层精准探测。围绕黄河流域生态保护和高质量发展国家战略,推动黄河流域河南段省辖市(县、区),开展活动断层精细探测,对贯穿黄河流域的封门口-五指岭、武陟等区域活动断层进行精确定位与活动性鉴定,加强黄河大堤地震地质稳定性评估,科学评价沿黄流域地震危险性,搭建活动断裂空间属性查询系统。

加强应急体系建设。构建完善的地震应急预案及演练体系,修订《河南省地震应急预案》和《河南省地震局地震应急预案》,推动市县政府地震应急预案体系建设;加强地震应急演练,组织开展1次综合演练。落实地震应急响应职责,完善考核评价体系和地震应急工作检查机制,推动地震应急工作责任制落地见效。加强省防震抗震指挥部办公室建设,完善地震应急协作机制及区域地震应急协作机制。开展重点监视防御区地震灾害损失预评估,强化地震应急基础数据库建设,提高应急辅助决策服务能力。

(二)提升地震监测预测预警能力

实施完成国家地震烈度速报与预警工程河南子项目。建成地震烈度速报与预警技术系统,完成省内预警信息接收终端安装,实现地震预警、地震速报、地震烈度速报等系列产品的产出和发布。面向重大工程等专业需求,探索开展专门预警服务,扩大地震预警信息服务覆盖面。强化地震预警能力建设,初步实现震后5-10秒发布预警信息,1分钟内发布地震参数自动速报信息,2-5分钟发布烈度速报信息。

加强地震站网建设。印发河南省地震站网规划,优化站网布局,在地震重点监视防御区加密观测点,形成均匀分布与重点区加密相结合的现代化、标准化、规范化的地震监测体系;完成站网标准化和信息化升级改造,摸清全省地震监测设备底数,建立健全设备管理机制,持续推进监测设备升级换代;完成“一带一路”地震监测台网建设和荥阳站、卢氏站功能恢复,推进洛阳站监测功能尽早恢复;完成中心站改革,实现台站业务转型升级。

加强非天然地震监测。深化与省应急管理厅、河南煤监局等合作,建立矿井冲击地压地震信息共享机制,与1-2家煤矿企业签订合作框架协议,联合开展非天然地震危险性调查和科学研究,选取1个煤矿企业作试点,建设非天然地震观测站网和非天然地震速报与预警系统,推进专用台网与全省地震监测台网的有效融合,实现微小非天然地震事件监测预警,为政府、社会、企业提供震情服务。

推动会商制度改革。完善地震预测会商制度,搭建地震数值预报框架,推进地震预测预报业务流程化、标准化,建设现代化震情会商技术平台,编制河南地震预测指标体系,推动地震预测由经验性预测向以物理为基础的概率风险预测转变。持续推进地震预测会商技术自动化,提高智能化水平。在地震重点监视防御区,建立一套震情流动观测系统,强化异常现场核实与对比观测,推进地震宏观测报网建设,建立宏观异常信息报送平台。

(三)提升防震减灾公共服务能力

着力提升公共服务水平。深入推进公共服务试点工作。搭建供需对接、便捷智能的综合性公共服务平台。成立防震减灾公共服务中心,创新公共服务工作机制和评估评价机制,完善公共服务业务支撑。深化供给侧改革,健全公共服务清单,创新服务手段,拓宽服务空间,努力实现精准化防震减灾智慧服务。

强化地震监测预测服务。汇集我省各级各类地震监测数据,拓展推送渠道,实现地震监测数据产品的定期发布或实时发布,服务社会各界地震监测数据应用需求。会同邻省地震部门,牵头建立黄河流域地震趋势联合会商机制,共同研判、应对区域震情。建设强震动监测平台,以小浪底水库、黄河大堤、大型桥梁为重点,加强对重大水利枢纽工程地震安全在线监测和健康诊断。

深化地震灾害风险区划服务。依托省地震构造探查、城市活动断层探测、地震灾害风险调查和重点隐患排查工程等重点项目,建立地震工程场地分区模型,查清全省房屋设施抗震性能基本情况和地震灾害隐患,编制全省地震灾害风险区划图和防治区划图。建成包括地震工程场地钻孔数据库、1:5万活动断层数据查询平台、地震构造信息查询平台等内容的地震灾害风险治理数字化服务平台。推动全省地震易发区房屋设施加固工程,全面提升房屋设施抗震防灾能力。

推进防震减灾科学普及服务。创作出版一批人民群众喜闻乐见的图书、视频、动画产品,编辑出版黄河流域历史大地震警示录,面向不同需求,创作推广防震减灾知识系列读本。建立“12345”数字化宣传产品体系,讲好河南防震减灾故事,创作1部河南省防震减灾宣传片,制作河南省地震预警项目和地震构造探查项目2部专题宣传片,发布3部反映防震减灾精神的微视频宣传片,编制4套科普知识图解,制作5个科普标准课件。推动防震减灾知识纳入省科技馆新馆布展;坚持特殊时段和重要节点开展科普活动;持续推进防震减灾科普示范单位创建。

(四)提升防震减灾社会治理能力

加强防震减灾法治建设。推进《河南省防震减灾条例》修订和重点监视防御区管理等重点领域的地方性法规建设;推动省辖市结合当地实际开展防震减灾规范性文件制定和基层立法工作。推动地震烈度速报与预警工程等重大项目、地震科研等成果向地方标准转化。落实“放管服”改革要求,加强重大建设工程抗震设防要求事中事后监管,依法保护地震观测环境。

深化防震减灾治理体系改革。完善省市县三级防震减灾权责清单,全面落实各级防震减灾责任。加强防震抗震指挥部建设,完善工作机制和协调联动机制,建立健全省地震与应急管理部门间协调联动机制。深化市县防震减灾工作考评。

四、保障措施

(一)加强组织领导。在局党组的领导下,现代化建设领导小组全面统筹现代化建设任务的落实,研究解决工作中遇到的问题。领导小组办公室具体负责现代化建设工作的统筹协调、督促检查。各处室(单位)要把推进防震减灾事业现代化建设作为一项重大政治任务,全面落实主体责任,细化任务举措,确保落地见效。

(二)强化人才支撑。落实中国地震局党组关于《关于加快推进地震科技创新的意见》《关于加快地震人才发展的意见》,出台科研成果转化管理办法、科技创新团队管理办法、完善绩效工资管理办法等。通过科技创新工程、地震科技英才计划、地震队伍素质提升工程,培养创新团队,培育学科带头人,打造一支高素质专业化地震科技人才和管理人才队伍。

(三)全面深化改革。深化行政体制改革,调整内设机构职能职责,完善考核激励机制;深化市县地震机构改革,完善市县业务管理机制。扩大开放合作,强化与应急管理、发展改革、财政、住建、国土、水利、交通、气象等部门协作联动,深化与高校和科研院所交流合作,合力推动新时代河南防震减灾事业现代化建设。

(四)强化监督考评。建立监督检查和考评工作机制,围绕现代化建设决策部署,把监督检查贯穿至现代化建设全过程,将现代化建设任务完成情况作为领导班子、单位主要负责人年度、任期考核评价的重要内容。建立健全工作动态评估和反馈机制,持续优化完善工作措施。

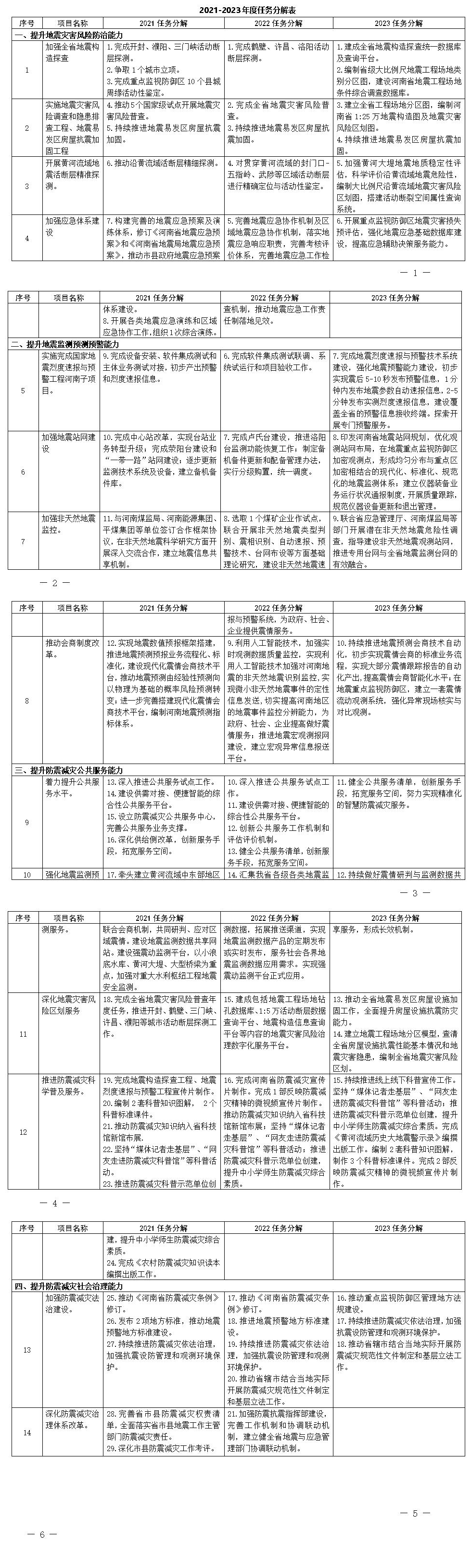

附表:2021-2023年度任务分解表